「私これからどうすればいいの? 女性が幸せに生きるためのヒント」

2023年の終わりに、新潟市でライターの和田静香さんと「私たちの生きづらさをどうしていく」というこじんまりしたトークイベントをやりました。いい時間になりました。

その後、イベントに来てくださった女性たち数人と、月に1回くらい、お茶を飲んであれこれ話す集まりがもてるようになりました。これは、じつにうれしいことでした。

この社会をどうしていこうか。女性たちが生きづらい。それは裏を返せば男性たちも生きづらいこと。ここ新潟から、何かできないか。自然体で語りあってきました。

みんな、人目につかないところで誠実に生き、社会をささえている素敵な女性たちです。

2025年3月には、「私これからどうすればいいの? 女性が幸せに生きるためのヒント」というイベントを開催しました。

ゲストは本田由紀さん。東京大学大学院教育学研究科教授(教育社会学)で、日本社会の問題点を、歯に衣着せず発信されています。

このイベントでは、本田さんの基調講演のあと、月イチお茶会でお話ししてきた仲間がパネルディスカッションでマイクを握り、実情と思いを語ってくれました。

「ボトムアップの政治がしたいと言いながら、自分だけがマイクを握って喋り続けているって、どうなんだ?」

政治家になってからずっとそう思っていました。だからこの日は、みんなの意見から始まる政治へのキックオフのように感じられ、わくわくしました。

ここでは、本田さんの基調講演をお届けします。

いまの日本で生きる女性の、そして男性の生きづらさはどこからくるのか。これからどうすればいいのか。

データをもとにきびしい現実を伝えているのに、「負けるもんか」という本田さんの語りはパワフルで、会場は爆笑の渦でした。

・・・

日本社会はどう壊れているか

しんどいのは自分のせい?

こんにちは。本田由紀と申します。今日は「私これからどうすればいいの? 女性が幸せに生きるためのヒント」という集会のテーマに合った話をと思って、材料を持ってきました。

日本という国はちょっと眺めただけで、女性の置かれている地位が異常なところがあります。それは裏を返せば、男性も異常なところに追い込まれているということです。

つまり男性と女性がどちらも極めて偏った要求、圧力にさらされて、人間的な生き方がしにくくなっている。そして「しんどい。何から何まで生きづらい。これって私のせいなのかな?」と思ってしまう。

「いや! ちがう!」というのが今日のお話です。

私のせいどころじゃない。この社会が、日本という国そのものが、マクロに壊れている。それが個人の生活に苦しさとなってはね返っている。

「日本社会はどう壊れているか」って、タイトルからして気が滅入る話で申し訳ないんですが、1回この気が滅入る現実を直視し、そのうえで「はあ? 許してなるかオラ!」と元気を出していただければと思います。

戦後日本がつくりあげた循環モデル

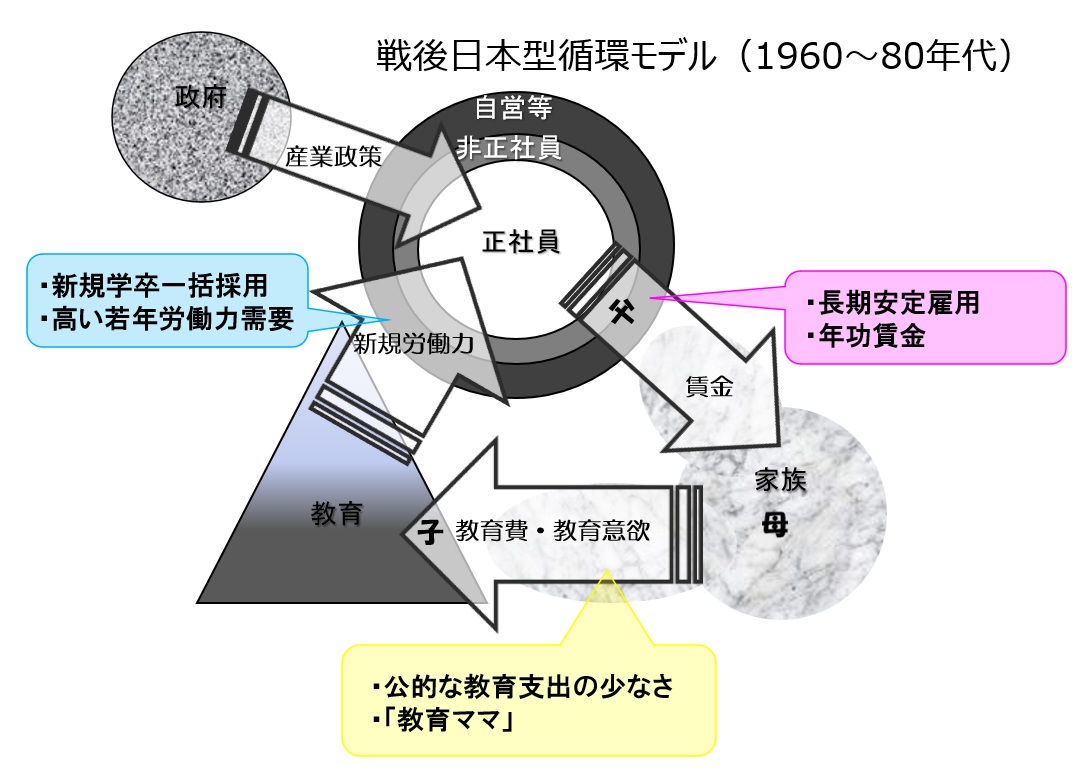

このへんてこな図は、私ががんばって描きました。

(図1)

これが1960年代から80年代の日本社会です。

1960年代は高度成長期。年間平均経済成長率が9.4パーセント、今からすれば信じられないくらい成長していました。

それが1970年代の初めにオイルショックがあり、トイレットペーパーが売り切れたりして大騒ぎになりましたね。高度経済成長が終わりました。

そのあと日本は、1970年代から80年代、ぐぐっと盛り返して、諸外国からポジティブな驚きをもって見られました。年平均成長率が4パーセントちょっとくらい、安定成長期と呼ばれる20年間です。9パーセント超えてたものが半分以下ですが、これも今から振り返ると堅調な経済成長だと思えるでしょう。

この高度経済成長期から安定成長期の60、70、80年代に、日本は他の先進諸国と比べてもきわめて独特な社会モデルを作りあげました。

この図の「教育」「仕事」「家族」という3つの領域の間に矢印があります。矢印は一方向で、それぞれの領域に資源を流し込む、三角形の循環関係を表しています。この形がしっかりと形成されていたのが60年代から80年代の日本で、それを私は「戦後日本型循環モデル」と呼んでいます。

では、その中身は何なのか。

世にも珍しい日本の新卒一括採用

まず、教育と仕事の関係です。

日本では現在でも「新卒一括採用」が普通におこなわれています。卒業のずっと前に就活をして、年度末の卒業式に出たら4月1日に入社式があって、年度替わりにぱっと社員になる。これが新卒一括採用という、日本独特の、教育から仕事に飛び移っていくやり方です。学生や生徒であることと、社員であることの間に時間の隙間が空かないようにつくられています。

もう一つの特徴は「学校で学んだことと仕事の中身に関係がない」ことです。

特定の専門職では合致していますが、たとえば文系の大卒が事務系の仕事をするケースにおいて典型的なように、あまり関係なくてもかまわないことが一般的です。専門性とか、何ができるかということよりも、地頭、コミュ力、熱意、そういうふわっとしたものを重視して採用する。

この二つの特徴は、どちらも世界標準の逆なんですね。

先進諸国、後発諸国問わず、海外では卒業と就職の間には時間の隙間があることは全然珍しくなく、かつネガティブにとらえられてもいません。学校を卒業してから、三々五々、個人が仕事を探して応募するのが世界のあり方ですね。

そのかわりに、仕事の内容がはっきり提示されていて「この仕事できますか? できる人応募してください」という募集が多い。最近の日本で使われてる言葉でいうと「ジョブ型」ですね。「はい、その専門を学びました。その仕事ができます」と手をあげて応募する。

つまり「時間の隙間があかないこと」と、「学んだことと仕事の内容との対応」、どちらを重視するのかが日本と世界は逆になっている。このように、特異な教育と仕事の関係が成立したのが、この60年代から80年代でした。

はじまりは人手不足

なんでそうなったか。

その秘密は高度経済成長期にあります。

高度経済成長期は、大都市を中心として第二次産業、第三次産業がめきめき成長していた。社会問題は人手不足だったんですね。

すごい勢いで工場も増える、店舗も増える。とにかく会社が大都市を中心として増える。その担い手がとにかく足りない、というのが当時の大問題でした。

その時に産業界はどうしたか。

当時はまだ大卒は少なかったので、中卒、高卒の方々に卒業前からガッと内定を出しておいて、卒業ととも産業界に送り込んだ。たとえば集団就職で、東北から東京に、九州から大阪にと、大量に列車や船で連れていくこともした。「何ができるかなんて問うてる暇はない。とにかく頭数がほしいから来て。来てくれたら会社の中で育てるから」と、学校出たての若者を人手不足の大都市に送り込んでいた。これが新卒一括採用の発端です。

このサイクルに乗っていれば安定

そしてこの新卒一括採用の矢印に乗っかっていれば、(男性の場合は)たいてい正社員になれた。そして正社員になっていれば、そうそうクビにはならない。つまり長期安定雇用が保証されていたし、経済が成長していたのでまっとうに働いていれば賃金は上がっていった。安定した確実な将来というのが特に男性を中心として保障されていた。

これは日本型雇用慣行と呼ばれていました。じつのところ、経済が成長していたのでクビにする必要もなく賃金も上げることができた。そこにつきるんです。

そうした安定した雇用にもとづいて、当時の若い人は結婚して子供をつくることができていました。そして主な稼ぎ手と見なされていた男性が、上がっていく賃金をせっせと家に持って帰る。家庭の主な支え手と見なされていた、妻であり母親である女性たちがそれを受け取る。

そのお金はいろんな消費行動に使われました。三種の神器と呼ばれた家電。あるいは自動車、家。旺盛な消費行動によって経済が好循環して、さらに高度経済成長を押し上げました。

家族が教育コストを背負う

日本の女性たちのもう一つの大きな役割は、次世代の教育を押し上げることでした。子どもの教育に関する費用と意欲をものすごい勢いで流しこんだ。

日本の家族は、子供の教育に対して多額のお金を支払っています。無償であるはずの義務教育も、制服、給食、教材費、修学旅行の積立金など、いろんな名目でお金を取られます。

日本の義務教育における大きな特徴は、1クラスの児童生徒数が多いことです。日本の小中学校の1クラス当たりの児童生徒数は世界でもずば抜けて多いんですね。

1クラスの生徒数が多いということは、学校ではたいしてきめ細かいことはしてもらえないということになる。そこで親御さんは「わが子だけは」と塾や習いごとなど学校外教育にお金をつぎこんできた。

つまり、学校にも、学校外教育にも、お金を取られてきたわけです。

著しいのが日本の高等教育です。日本の高等教育はめちゃくちゃ私費負担が大きいです。政府が高等教育に対して支出しているお金は、国際比較で見ると非常に少ないです。大学にかかるお金を、家庭、あるいは個人がせっせと払わなければならない状況に置かれているわけです。

政府が教育に対する公的支出をきわめて抑制しているので、それを肩代わりして、家族が、母親が中心となって、せっせと子供に対してお金を支出してきました。

なんで親たちがこんなに高い教育意欲を持っていたか。

この60、70、80年代は、高校進学率が急上昇した時期です。50年代はまだ中卒で働く人が多かった。でも社会変化が起きたことで、「私は成績がよかったのに家が苦しかったから中卒で働かなきゃいけなかった」「高校には行けたけど、大学には経済的に行けなかった」という大勢の人たちが「自分たちの時は難しかったけれど、世帯も少し豊かになったし進学率も上がっている。なんとか自分の子どもは上の学歴にしたい」と強く願うようになる。それで、親御さんたちは熱心に費用と意欲を注ぎ込んでいたのです。

政府はなにをしていたか

では政府はなにをしていたか。

家族を支える収入は父親が仕事から持ち帰る、そして教育にかかる費用は家族がせっせと払ってくれる。だから政府は「教育」「家族」を支えるための支出を節約できていました。

政府から「仕事」への支出、つまり産業政策は一応やっていました。たとえば公共事業、ダムや道路をつくったりすることで全国に仕事がいきわたるようにする。あるいは雇用調整助成金といって、会社の経営が怪しくなった時に、政府が何割か給料を肩代わりするのでクビにはしないでください、男性の雇用は維持してくださいという仕組み。最近のコロナの時に広く発動されました。これは日本独特の産業政策です。

こんなふうに、産業政策は政府がやるから、あとは勝手に循環回してね、というのが当時の状況でした。これが戦後日本型循環モデルです。

このように説明すると「それ結構いいんじゃね?」と思われるかもしれません。確かに循環は回っているし、小さな政府で済んでいるし。

でも全然よくなかった、ということをすぐ続けて言っておく必要があります。

どうよくなかったか。

「教育」と「家族」と「仕事」を結ぶ一方向の矢印が太くなりすぎて、別の社会領域の栄養分を吸い上げすぎ、その社会領域を枯らしていくようなことが、いろんなところで起きていたのです。

受験競争と管理教育

たとえば教育と仕事の関係に関しては、「受験競争」という言葉が1950年代の末頃から言われ、60、70、80年代は日本で猛威をふるっていた。いまなお残っています。ちょっと形は違っていますが。

この受験競争とは何か。教育から仕事に向かっていく矢印に乗ってできるだけ成功をおさめるように、日々のテストで1点でも高い点を取り、1点でも偏差値が高い高校や大学に入り、少しでも大きい企業に入る競争ですね。

同じ学年で競い合うことが、教育システムを埋めつくした。そのストレスから子どもたちには不登校や校内暴力が起こり、さらにそれを抑え込むための管理教育というものが横行しました。

この管理教育は70年代、80年代に激しく、「前髪が眉より長い!」とビンタされてハサミで切られたりすることが日常的におこなわれていました。

当時の日本の学校教育は、もう問題がパンパンに膨れ上がった状態。競争の意欲によってなんとか維持されていて、今日学んでいる知識は自分や世の中にとってどんな意義があるのかは「知ったことか」です。とにかく分かろうが分かるまいが、意味がなかろうが、全部のみこんでテスト用紙に吐き出す。終わったら忘れる。そういう勉強が学校で延々おこなわれていた。今なおその残滓はありますが、特に当時はそうだった。これが教育から仕事へ向かう矢印が太くでっかくなりすぎたことの問題点です。

会社人間が男性のスタンダード

仕事と家族を結ぶ矢印について。さっきも言いましたけど、日本の政府は家族を全然助けてくれていません。なので家族は、主な稼ぎ手と見なされてきた、男性たちの賃金にほぼ全面的に支えられる。

それは男性にとっては、自分が職や賃金を失ってしまったら妻も子供も路頭に迷うということになります。

この圧力が、日本の男性たちの働き方をどのようなものにしていったか。

60年代にはモーレツサラリーマン、70年代、80年代には社畜、会社人間と言われ、「24時間戦えますか」が流行語になり、さらには過労死を生み出すくらい、とにかく会社に言われたことには従う。受け入れる。たとえそれが法律に違反していようが、大事なはずの家族と離れて単身赴任になろうが、とにかく職と賃金を失わないためには、組織に言われたことには従うという働き方が日本社会には今なお広がっているわけです。

いまやっている仕事が、自分自身や世の中にとってどんな意義があるかなんて、やはり「知ったことか」です。「いやそんなこと問うてる暇ないから。とにかく言われたことはやらないと。家族が飢えるから」と。

高すぎる教育意欲が親子関係を歪ませることも

家族は、この循環構造の中の重要な歯車として埋め込まれています。そのため、独立した位置を果たし損なった状態が続いています。

この図では、父が「仕事」、子が「教育」、母が「家族」のところに書いてありますね。

「お父さんは夜遅くまで働いて残業代稼いできてね。子どもたちは夜遅くまで塾に行って、勉強して成績上げるのよ。家庭はお母さんが支えるからね」という役割分担。

ほんとは同じ家族のメンバーのはずなのに、主に所属する領域が別々なので、「父、母、子」が一緒に充実した時間を過ごし、情愛ある関係を作っていくことは、いまなお日本の家族において実現されにくい。

また、家族から教育に向かう、高すぎる教育意欲が、時には親子関係を阻害します。一番悲惨なのは、親が子を、子が親を殺すような事件です。日頃の親子関係の中でも「おまえが大事よ」というふうにふるまえなくて「どうなのテストは」とつい言ってしまう。

むなしくても突き進め!

つまりこのブンブン回っている循環構造が、学ぶ意味も、働く意味も、人と愛し合って一緒に暮らすことの意味も、全部いつのまにか掘り崩していく。そういう状態が60年代から80年代にかけて日本社会全体に広がっていたんですね。

「なんか変だな。なんかむなしい」と思いながらも、回る循環構造から落ちこぼれるわけにいかないからと、駆り立てられるようにみんな生きてきた。それが60年代から80年代です。

この残り火が、今なお嫌な感じで残っている。そこが今の日本を考える上で重要なことです。

日本では特に、男性と女性の間で要求される生き方が大きく異なっている、それはここに端を発すると考えられます。

他の社会と比べて極めて強い「男性稼ぎ手規範」。仕事してカネ稼いでこない男性は男性じゃない、という強い圧力が男性に対してかかる。一方で女性には「家庭は女性が支えるもの」という圧力がある。そして女性も知らず知らずのうちにそれを内面化してしまう。「家庭のことは私がやらなきゃ。そういうものだし」と。

その底には、じつはこのような、この時期に形成された独特な社会モデルがあるということです。

戦後日本型循環モデルが壊れた

ところが、この一見効率的だけれども問題含みの、日本社会の循環の形は80年代までの話です。

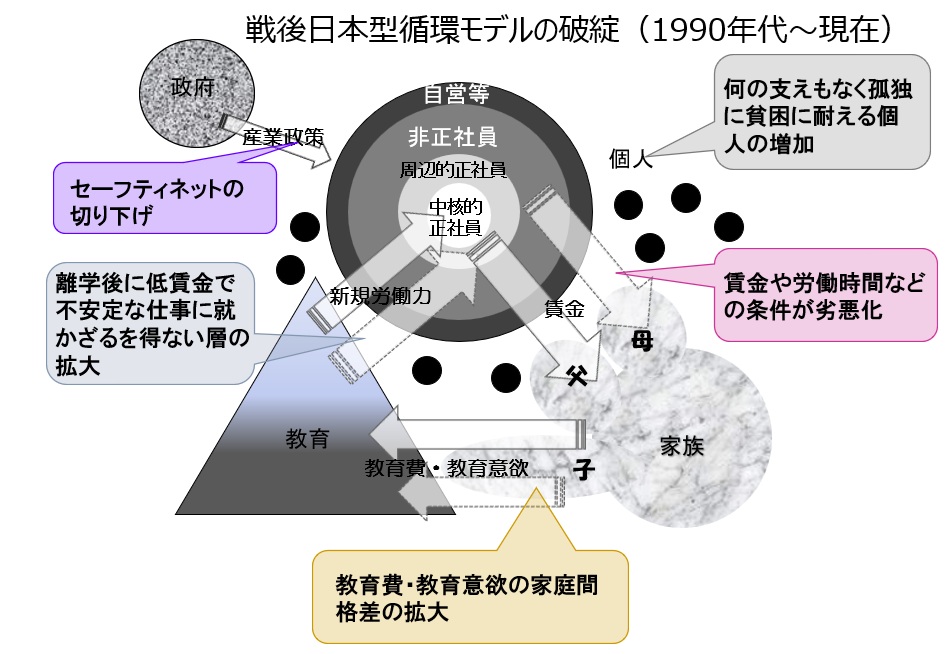

90年代初めのバブル経済崩壊とともに、この循環がうまく回らない状態になり、いまに至っている。これは90年代から現在に至るモデル図です。

(図2)

さっきの図と比べるといくつか違いがあります。

違いの一つは、さっきは太い矢印が「教育・仕事・家族」を結んでいましたが、ここでは矢印が二つに分かれて、片方は実線、もう一方は点線になっています。点線は、90年代以降、かつてのようにうまく資源が注ぎ込めなくなった、ということを表しています。

たとえば教育と仕事の関係。90年代から今世紀初め、大騒ぎになっていたのが、戦後日本ではじめて、大量の若者が仕事に就けない、あるいは非正規の職しか見つからない事態が発生したことでした。いわゆる就職氷河期です。

いまもう50歳くらいになったこの年代の人たちは、本当に仕事がない状況で、助けてもらえるどころか「おまえたちが甘えているからだ」「やる気がないからだ」とバッシングを受けながら、つらい90年代から今世紀初めの時期を過ごしていました。学校卒業後に低賃金で不安定な職に就かざるを得ない層がぐわっと拡大した。

非正規が増えた

そもそもそういう層が拡大したのは、仕事と社会の構造が90年代以降変わったことにあります。

バブル崩壊後の長期的な経済低迷により、現在に至るまでの年平均成長率は1パーセントに達しません。失われた30年間です。ちょっとよくなったかと思ったらリーマンショックでがくっと下がったりで、ならすと0.9パーセントくらい。70年代80年代に4パーセント超えていた経済成長率が、その後は1パーセントにも達しない。

その中で、日本の産業界は正社員採用をぎゅっとおさえて、かわりに膨大な非正社員を活用することにした。

民間、公務員、教員、どこでも同じです。使い捨てにできる、賃金も低い非正規雇用の人たちを使う。パート、アルバイト、任用職員。いろんな名前で呼ばれています。その多くは女性です。

こうなると、当然労働条件が悪くなります。非正規はもちろん、正社員のほうも「おまえのかわりはいくらでも非正規にいるんだ」という脅迫のようなものが働いて、日本の労働市場は下方にひっぱられる。非正規の方々は賃金があまり高くないわけですが、それが正社員の賃上げも難しくする。

格差は増しながら、全体として悪化するような方向で進んできている。

結婚できる状態ではない若者たち

そして、労働条件が悪すぎて結婚して子供を作れない、家族が作れない若者が膨大に発生しています。これが非婚化、少子化という形で表れています。

「非婚化」という言葉はよく言われていますが、どういう層でそれが最も発生しているか。

たとえば男性の中でも非正社員の方は非常に非婚率が高いです。女性でもじつはそうです。

そして学歴で見ると、あまり高くない方が非常に未婚率が高い。

ブランド大学を出て大企業に勤めているような、恵まれている層はわりと結婚していたりするんですね。

男性女性、同じような層で結婚するので、結婚できている層では世帯収入が高いパワーカップルとなる。大都市を中心として一部に存在します。

そして全然それと異なる、「結婚? ムリ。しかも日本は子育てにお金かかるから、こんな状態で子育てなんて想像できない」という若者が90年代から現在にかけてたくさん生まれている。

教育資源の格差が広がる

なんとか結婚できたとしても、家庭が子どもに対してやれる事柄に非常に差がつくようになっています。

裕福な、教育意欲が高いご家庭は、「この壊れている日本社会の中でうちの子だけは何とか生き残らせたい」という切実感で、かつてよりもずっと教育熱心になっていたりします。

教育虐待という言葉もあるように、やりすぎなぐらい子どものお尻を叩いて、中学受験、あるいは小学受験、子どもが泣こうが絶望しようが、かつてよりきついやり方でとにかく押し上げる、やりすぎなくらい教育熱心な親御さんも一方にいる。

他方にはそれと真逆で、子どもを愛していないわけではないけれど、資源が非常に乏しい、そういうご家庭が大量に現れている。

資源って、いろいろあります。

お金。時間。気持ちの余裕。どんな知り合いがいるか。家に本があるか。

親御さん自身がいろんなトラブルで心身を悪くしてしまっていて、子どもの世話ができないこともあります。

親が子どもに何をしてやれるのかが、親が持っている資源に応じて大きな差になる。

差が広がった状態の子どもたちが、今なお人数の多い学校のクラスの中に座っている。

塾でずっと先のことをやっているので簡単すぎて面白くない子もいれば、目が悪いんだけどおうちに眼鏡を買ってやる余裕がないから、黒板が見えない状態でずっと座っている子もいる。

親御さんが歯磨きを指導してあげる時間がとれなくて、口の中がぼろぼろ、虫歯が痛くて痛くて勉強どころではない子もいる。歯医者さんに連れて行ってあげることができない。

学びようがないところに置かれている子どもたちが、ひそかに大勢いる。それが教育現場の実情です。

(第2回に続く)