「私これからどうすればいいの? 女性が幸せに生きるためのヒント」2

公教育はぎりぎりだ

かつてとは異なる、子どもたちの間で広がる格差。

また、以前よりも海外にルーツを持つ子も増えているなど、大きな変化が学校の中で起こっている。先生方はその対応で長時間労働。過重労働で教員のなり手もなくて、授業を持つ担任が確保できない。もう公教育が維持できないような状態が日本の教育現場で発生しています。

ぼろぼろ、あちこちから崩れ始めるような事態が、教育だけではなく、仕事、家族、その他いたるところで発生しているのが現在の日本です。

たまたま生まれ落ちた家族が困窮していたり、関係性が悪くなっていたりしたら、十分勉強することができない。十分勉強することができなければ仕事にも十分につくことができない。

ようやく仕事についても、会社がつぶれれば寮から追い出されて住むところも一瞬にして失われたりする。そういう非常に不安定なところに追い込まれている人たち、家族の支えも、教育の支えも仕事の支えもなく、孤独と貧困にただ耐えている方がが、ひたひたと積みあがるように増えてきている。

高齢の方は年金の少なさ、若い方も非正規雇用や家賃の高さによって。

セーフティネット切り下げ防衛費爆上げ

新宿や池袋で食料配布がおこなわれています。そこに並ぶ人の数がものすごい勢いで増えてきています。600人、次は700人、えっ、今週は800人?みたいな。若い夫婦が子供の手を引いて並ぶ。かつてはなかったことです。

東京都庁では莫大なお金をかけて変なプロジェクションマッピングをやっていますが、その下でやっている食料配布に対しては、手助けをするどころかコーンを置いて邪魔している。そういうことを小池百合子はする。

ほんとに厳しい状況の方たちが今積みあがっています。ところが日本政府は、何をやってきたか。政府というか要するに自民党ですが、「高齢化によって財政赤字が」「政府支出が」と言って、これまでも希薄だった日本社会のセーフティネットをどんどん切り下げてきた。

特に今世紀になって著しいです。生活保護費を不当に減らす年金の支給年齢を上げる、高齢者の医療費をもっと負担してもらうとか、障碍者の方々に「自立支援」の名目でケアを切り下げる。

「政府はお金ないすから。自分で生きてって」。

これまであったセーフティネットが少なくなって、しんどい人たちは放置されるような状態が続いているわけです。

もしかしたら「財政赤字なんだから仕方ないよね」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、ここ1、2年何が起きているか。

防衛費、爆上げです。

お金なかったんとちゃうんけ?!

お金の使いみち、どうかしてませんか

教育とか社会保障に関してはかならず「お金ないない。財政赤字」というくせに、首相が海外に行ってどっかの首相と握手して帰ってくると、何億というお金をその国に注ぐ。

あれ実は、日本企業にフィードバックされますからね。日本の企業がそのお金でその国の事業を受注する。インドネシアかなんかで給食の無償化をするためのお金を日本の首相がにっこり握手して、「いいことしてます」みたいな写真を撮ってましたけど、日本国内の教育無償化まだやんけ!

あるいはアメリカに行っては、もみ手をするようなかたちで、ポンコツの、オスプレイも含めた武器を相手の言い値で買って、「よしよし」と頭をなでられて喜んでいる。

これが日本の政府がやってきたことです。

日本の国内で、苦しい思いで税金や社会保障費を払っている人たちのお金で日本政府は運営されている。そのお金を苦しい人々に還元しない。どう考えても使いみちがおかしい。

「政治にはカネがかかる」と言うけれど

「政治にはカネがかかる」と自民党の政治家がぬけぬけと週刊誌で喋る。

「はああ?!」怒りが止まりません。

それは、自民党が選挙でカネ配るからでしょ! 自分たちの票を維持するために、官房機密費のカネまで使って! 何が「政治はカネがかかる」ですか。

苦しい人が増えているのにその人たちに回すカネはない。えげつない彼らの地位を維持するためだけのカネはザブザブ使う。裏金。税金も彼ら自身は払わないで。

これがこれまでの日本の自民党政治であり、それに追随するような党だったわけです。

これが日本の、今日に至る形なんです。これが皆さんの苦しさの背景です。

こんなに壊れる前から、日本の循環モデルは異常でした。他の国とは違う三角形の構造に、ある意味政府が甘えて「勝手に循環回してね」でやってきたのが戦後日本型循環モデルだったわけですけど、それはもうぼろぼろ。

その中でまだ「自己責任で生きろ」と言い続ける政府。

苦しいのはこの社会のかたちのせいです。このかたちそのものを変えることが必要です。

過去の循環モデルには戻れない

日本社会がもう過去の循環モデルに戻りようがないことは、人口構造の変化を見れば明らかです。

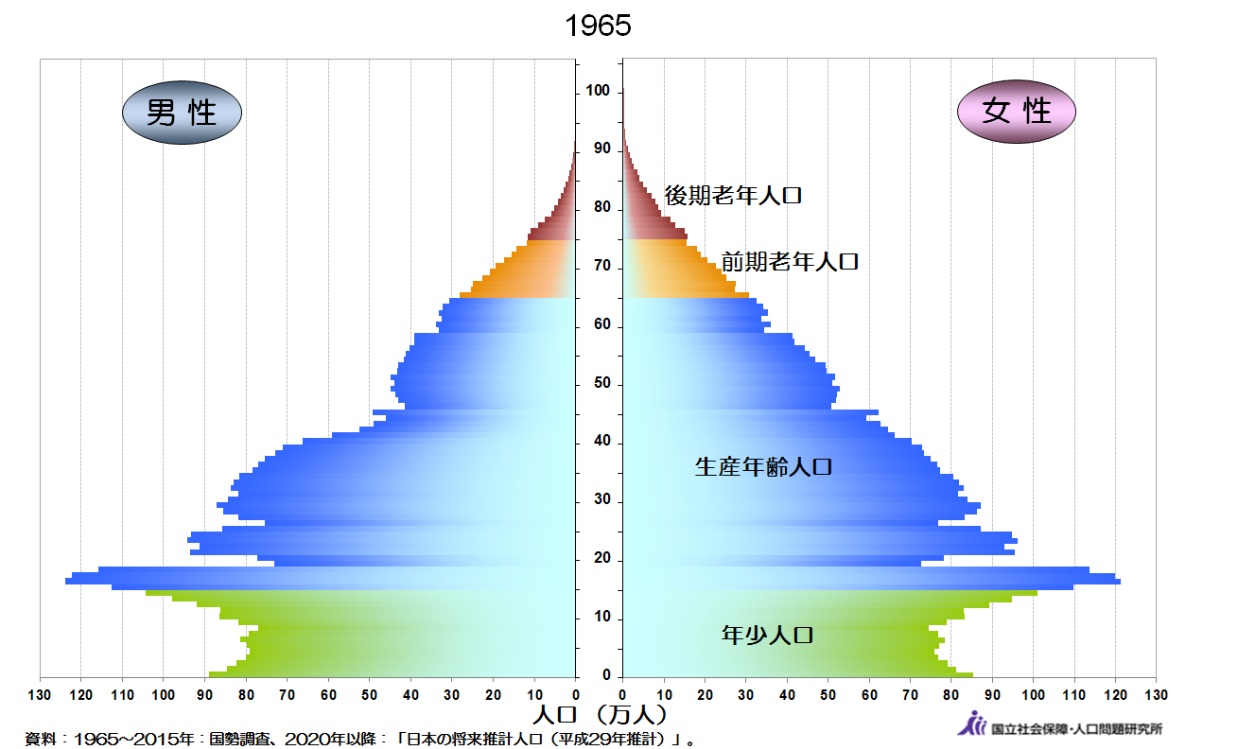

これは1965年の日本の人口構造です。

(図3)

まさに戦後日本型循環モデルがぶんぶん回っていた頃。すんごいピラミッド型ですね。若い人が多い。高齢者は少ない。若くて安くてよく働く潤沢な労働力が高度経済成長を押し上げていました。これが1965年です。

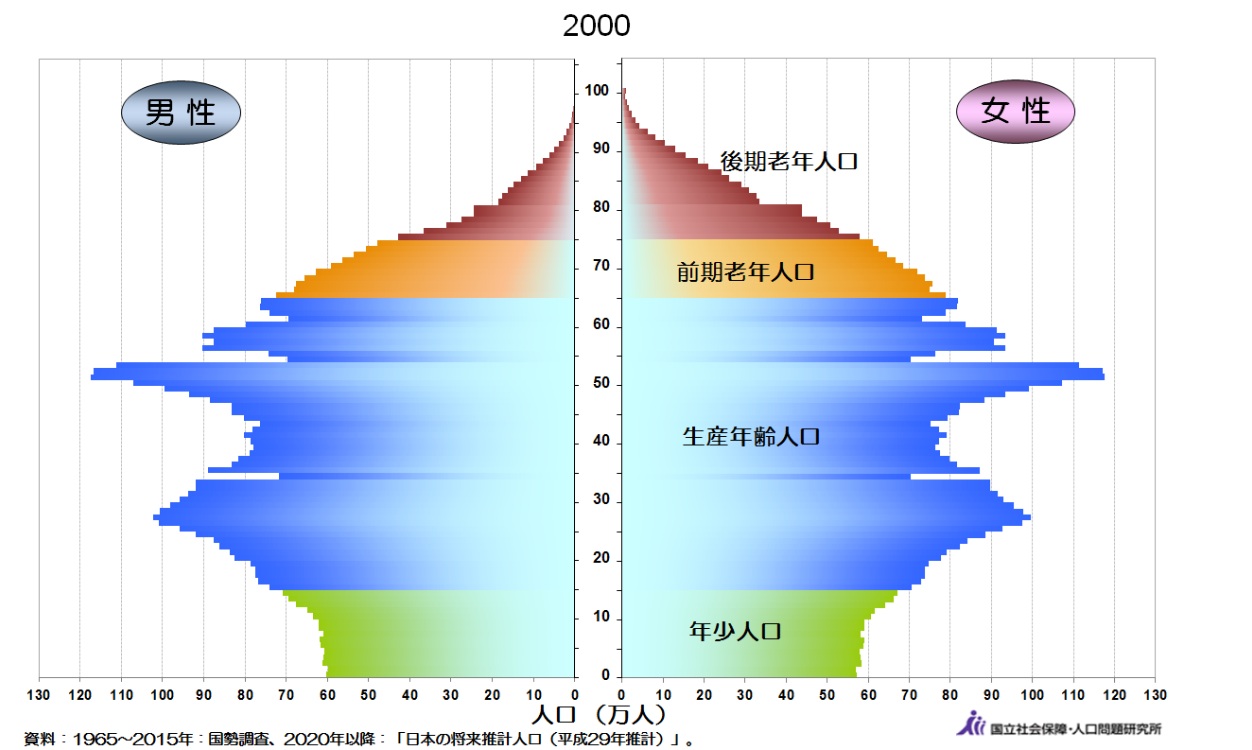

さて35年後、バブルが崩壊したずっとあとの2000年です。

(図4)

もう形が全然違いますね。

2つ出っ張りがあります。上の飛び出しが団塊の世代です。第二次世界大戦が終わって、お父さんが戦争から帰ってきて、子どもがたくさん生まれた。1947、48、49、50年くらいに生まれた人たち。団塊の世代と呼ばれます。

そのしばらく下に、出っ張りがひょこっとある。これが団塊ジュニアですね。団塊の世代の子どもたちです。団塊の世代の人口が多いので、団塊ジュニア世代の人口も多いんです。

就職氷河期は1990年代から今世紀にかけての、若い人たちが就職できず苦しんだ時期に重なっていた時期です。団塊ジュニアがここに重なっていたことが、今の日本に大きな傷跡を残しています。

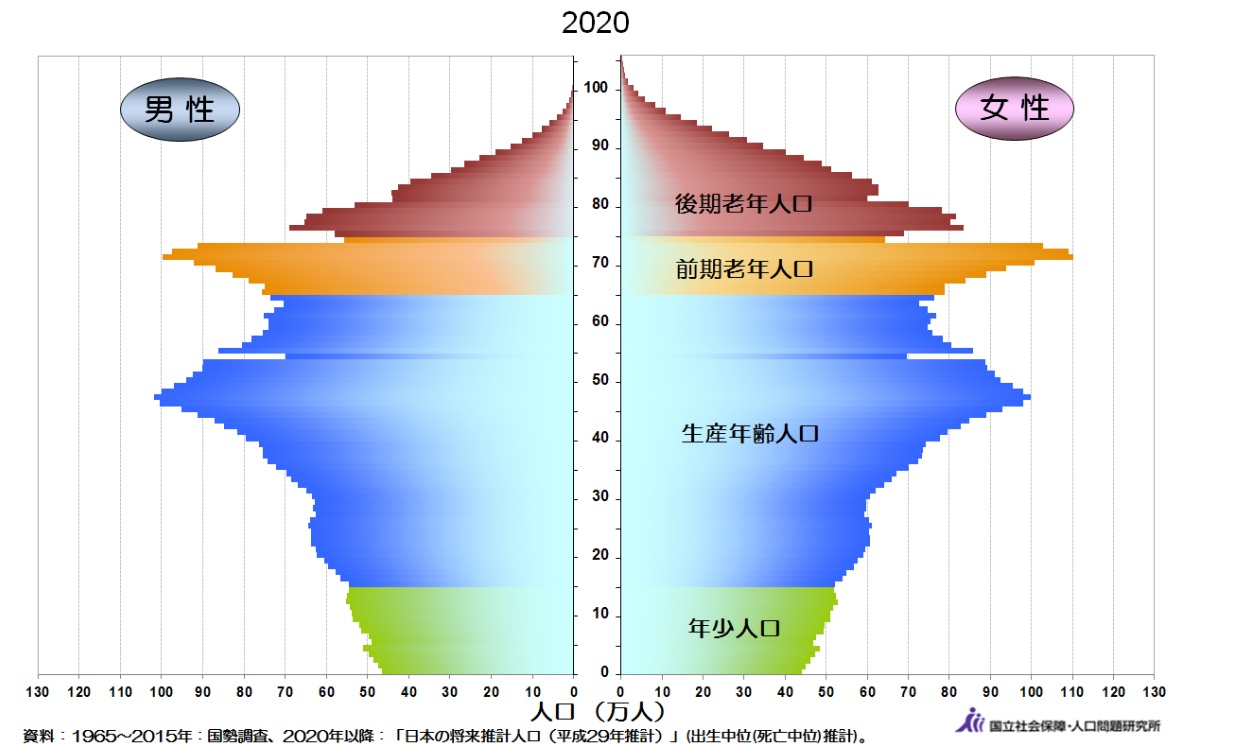

就職氷河期に直面した人口が多い団塊ジュニアは、安定した仕事がなかなか得られず、だから家族をつくりにくい苦しい状況にあった。それが、さて、2020年に何をもたらしたか。

(図5)

これ、さっきの20年後の図ですから、当然20歳分持ち上がってます。

見ていただきたいのは、2つ出っ張りがあったあとに、3つめの出っ張りがない、ということです。

就職氷河期世代を放置したツケ

ほんとならあるはずですよね。親世代の人口が多いんですから、次の世代の子どもが多くなるはずです。それが団塊世代と団塊ジュニア世代でした。同じように3つめの飛び出しがあったら、日本の少子高齢化は、今ほど急速に進む結果にはならなかったはずです。目を凝らせばわずかなでっぱりがかすかに見えますけど、この程度。

それはなぜか。彼らの苦境を放置したからです。「甘えている」「働く意欲がない」と言って助けなかった。政府が、彼らの仕事や家族形成を支援しなかったことで、子どもをつくれる状態を獲得できなかったんです。この図がなによりその証拠です。

団塊ジュニア世代=就職氷河期世代を放置したことで、もう日本の少子高齢化は回復しようがありません。親になる世代の人口が少ないのだから、あとは少なくなっていくのみ。

ここは直視しなくてはなりません。

人口が減る中でサスティナブルに

ただし、こういう状況でも「できれば子どもがつくりたい」という方はたくさんいますから、その望みをかなえる政策にはするべきです。しかし、日本の人口は減っていくことが運命づけられている。

だとすれば、減っていく人口の中で、個人をだいじにしながら、生産や流通やケアなどいろんな機能を維持して、負担のない、サスティナブルな産業構造にしていくことほかありません。

たとえば、海外から来てくれる人たちに対して、日本はすごく差別的な扱いが強いですが、その人たちを大切にして共生的な社会をつくっていくことが不可欠です。

それなのに、埼玉のクルド人だとか、折々に目についた対象をターゲットに差別、バッシングする。そういうへんな一群の人たちがいる。日本で大事な仕事を担ってくれる外国人の方々に対して排斥的なことをする。そんなことをしていたら絶対この社会はもちません。

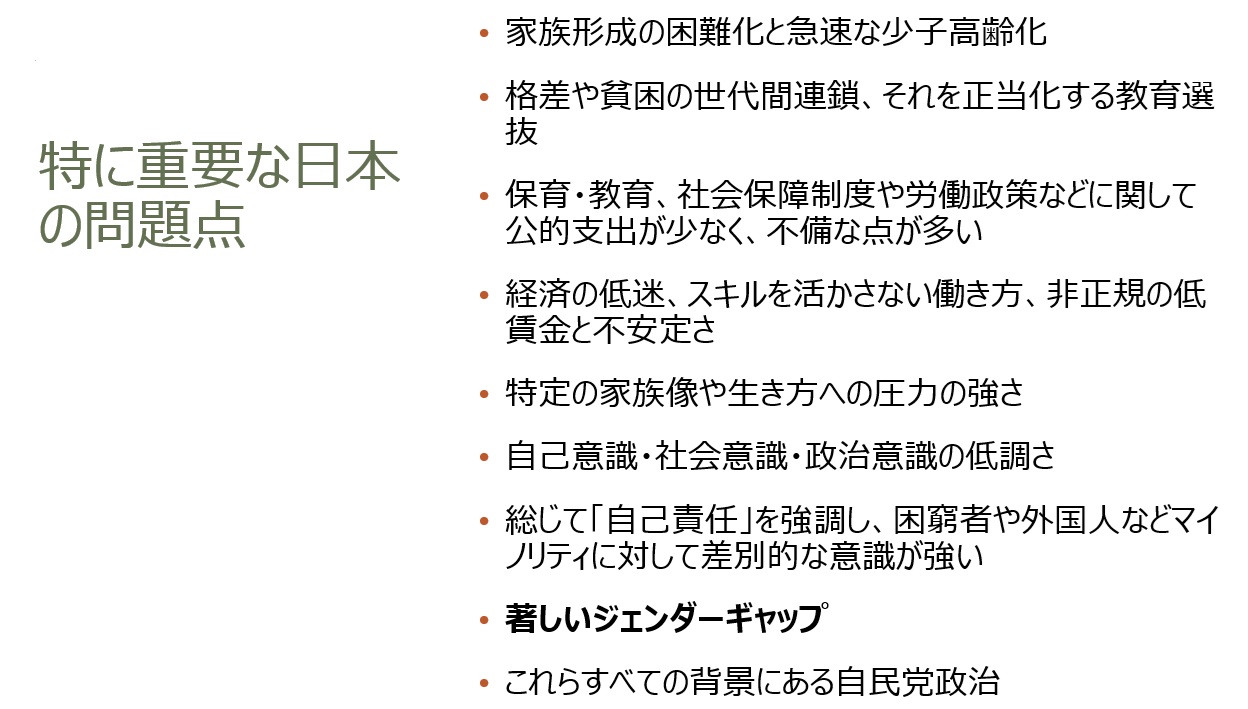

特に重要な日本の問題点

で、今起きている日本の問題点です。

(図6)

家族がつくりにくくなっている。少子高齢化が進んでいる。格差や貧困の連鎖。

教育は非常に競争的な場になってしまっていて、そこで有利な人たちが成功し、資源の乏しい人たちは「自分の努力や能力が足りないのか」と思いこまされる、きつい教育システム。

保育、教育、社会保障政策、労働政策。全部大事なことなのに公的な支出が少ない。法律的にも不備な点が多い。

経済はずっと低迷して、なのに産業界が企業献金とかで自民党と癒着して、軍事企業みたいな、技術革新もできてないようなJTC(Japanese Traditional Company)ばかり生き延びてしまっている。

日本の人々のスキルはめっちゃ高いです。

国際比較を見ると世界一に近いんですよ。リテラシーとかニュメラシー、読み書き計算とかのスキルは世界のトップクラスなんですね。

でも日本は職場において人々のスキルを生かさないような働かせ方が広がってしまっている。もったいない。

その中でも非正規の人たちは、知識やスキル、専門性があっても、むしろある人ほど、低賃金や不安定なところに追い込まれる。

きちんと怒ろう

特定の生き方への圧力の強さ。いつまでやっとるんだ!

選択的夫婦別姓も同性婚も認めず、「家族はこうであれ」と押しつけてくる。

家庭教育支援条例って、ご存じですか。「親は子どもをこう育てるべき」みたいな条例を通している自治体もあるんです。うるさいわ!

政治がやるべきことは家庭に丸投げのくせに、個々人の自由を尊重すべきところには、頭の悪い年寄りが考えたようなことを掲げて介入してくる。腹立たしい。

日本って本当にいい人が多いです。生真面目で、謙虚。だからこんな政治が続いていても「なんじゃそりゃ!」と怒らない。突き上げない。お上の言うことを聞き入れてしまう。

「自分たちで何とかしなきゃ」と考えて、あげくに自分を責めたりする。

こういう日本のかたちをつくってきたいちばんの責任は、自民党にあると私は思います。だって、戦後どんだけ長いあいだ自民党が政権握ってきたんですか。

「自分たちで何とか」ではもう解決できないところに来ている。社会全体のかたちが壊れているんですから。ルール、制度・法律などをつくるのは結局のところ国会です。政治は社会のかたちを決める上でとても大事です。

政治の世界を押し上げ、突き上げ、支えるのは、有権者である市民。そこらへんがどうも、動きが鈍い。投票率も低いですし。そのかわりに「自己責任」を内面化してしまったり、特定の人たちをバッシングしてうっぷんを晴らしたりしている。

国際比較で見る日本

私、国際比較グラフ蒐集マニアなんです。日本が端っこにあるような国際比較グラフがたくさんあるんですが、いくつか持ってきましたので見てやってください。

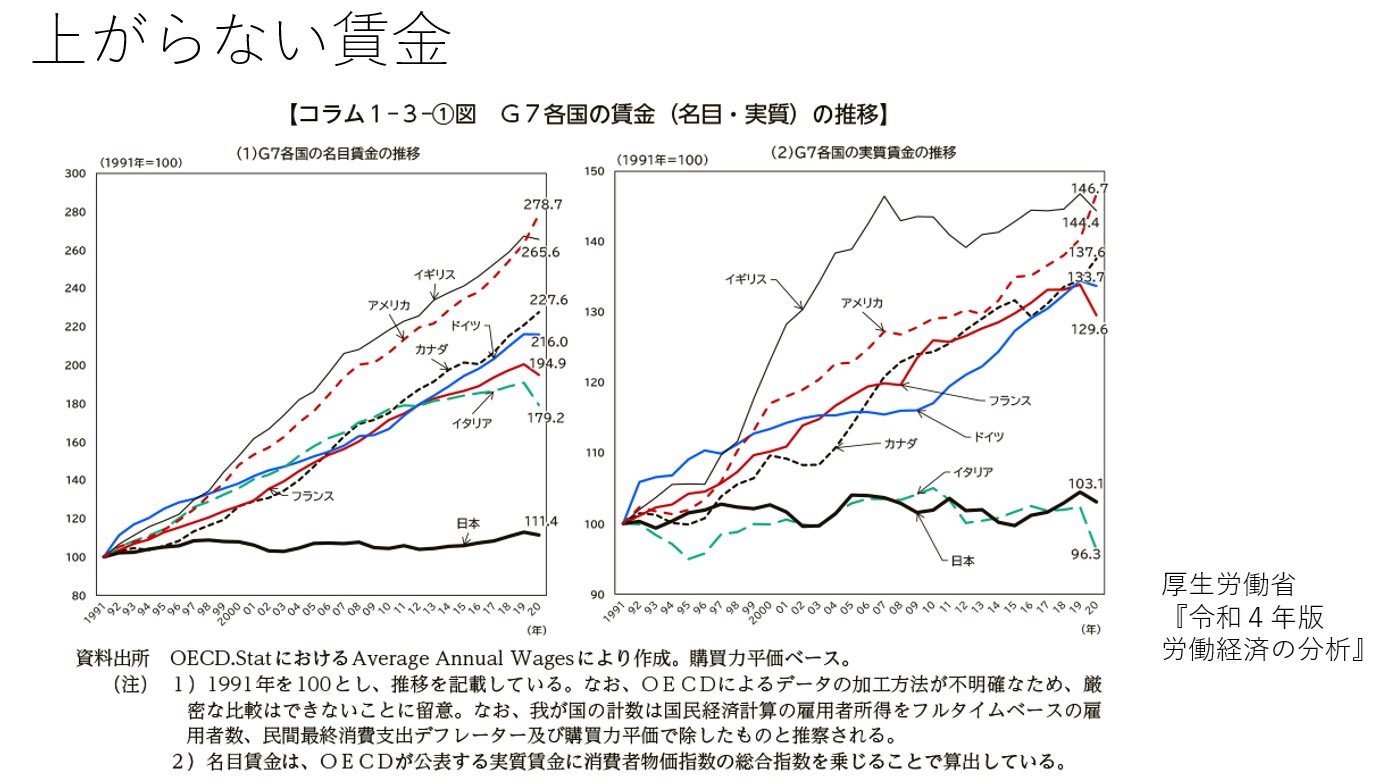

まず「上がらない賃金」。

(図7)

厚生労働省の白書のデータですから、お墨付きです。他の国は上がってますよね。日本はずっと低迷。

この低迷を許してきているのが、ひとつは政財界の癒着です。

もうひとつは労働組合。雇用の維持を優先して、賃上げの突き上げをバブル崩壊後できてこなかったこともあります。あとは非正規の増加。今まではデフレできましたけど、いま物価がものすごい勢いで上がるなか、賃金は本当に上げていかなきゃいけない。

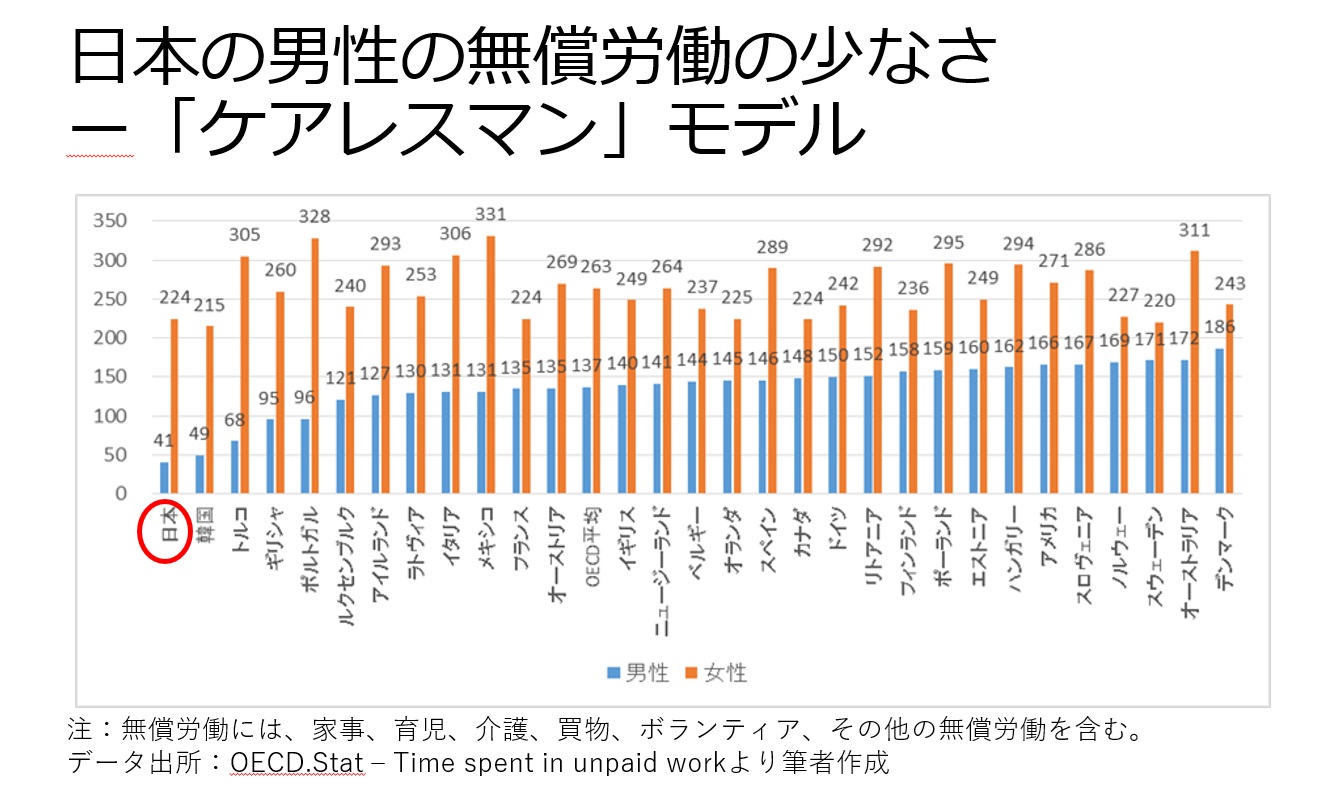

次は見るたびに腹が立つ、これ。

(図8)

日本の男性の家事のしなさっぷり! こんだけ国を並べて日本は最低です。日本の男性はぜんぜん家事をしません。フルタイムで働いてる女性でも、家事の大半を引き受けてしまっている。

子育てのしんどさ 女性リーダーの少なさ

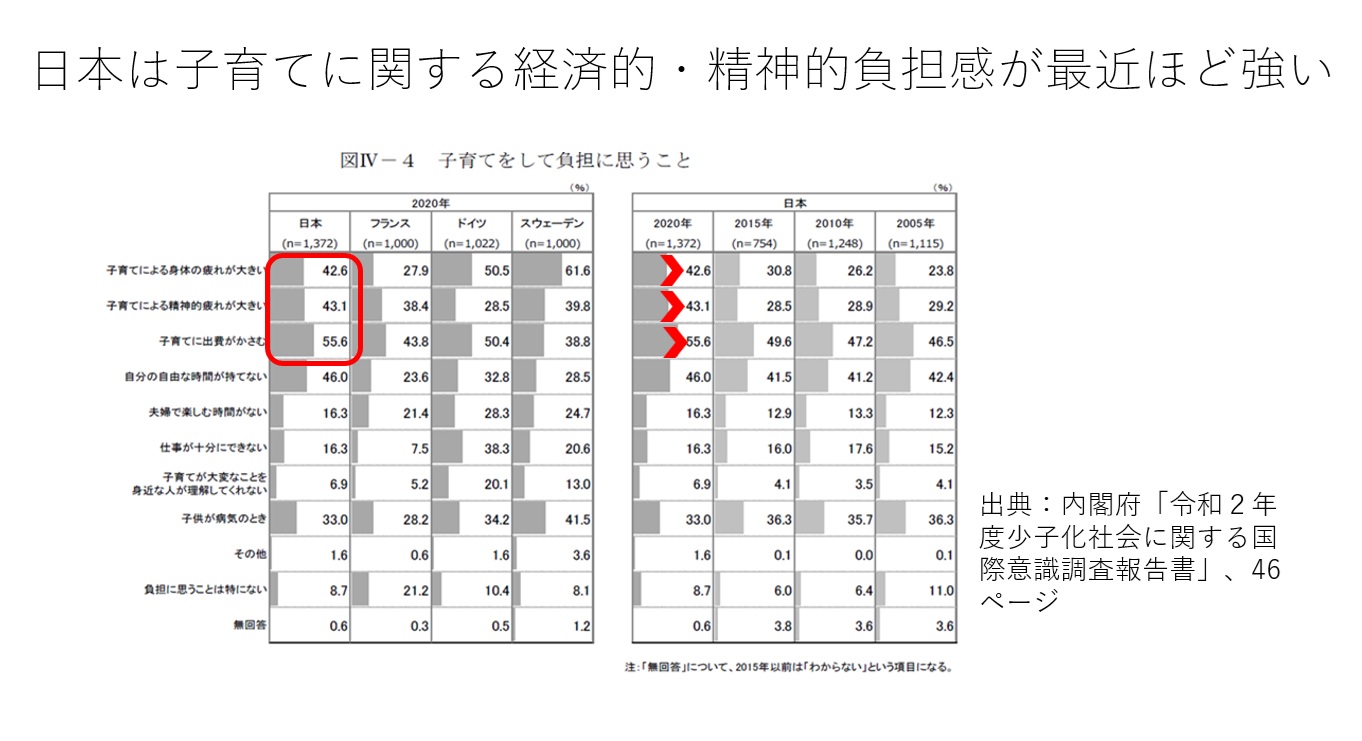

日本は子育てに関する経済的精神的負担感が他の国と比べて強いですし、最近ほど強くなっています。

(図9)

お金がかかるという問題が大きいですが、政府が「親学」みたいなことを振りかざして「もっと親ならちゃんとしろ」と言い募るのもよくないと思います。

若い生真面目な親御さんたちが「もっとしなくちゃいけないのかしら。どこまですればいいのかしら」とおびえながら子育てをする。

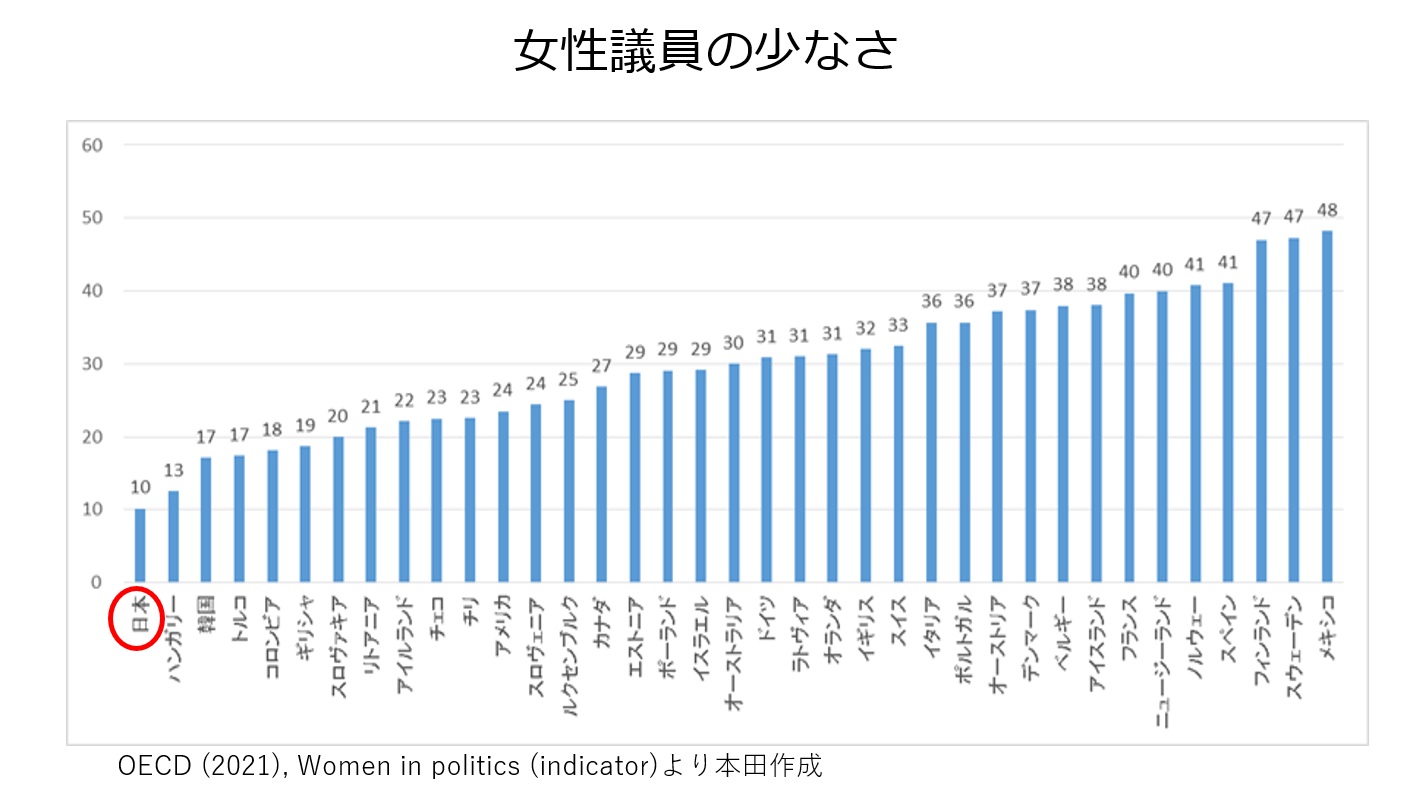

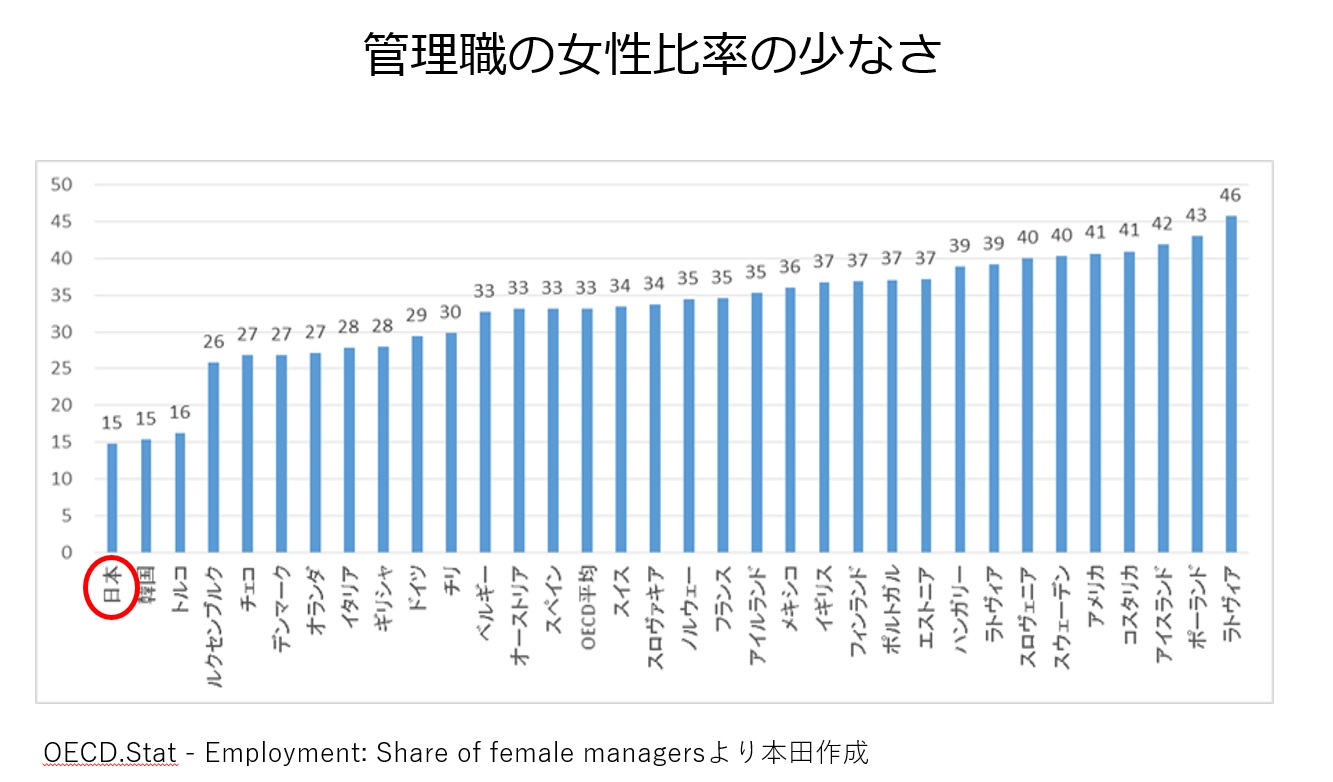

これも、がくんとあいたアゴが塞がらないようなグラフですけれど。

(図10)。

最低ですよ、最低。女性議員の割合。政治家、管理職など、発言力やお金を持つ地位に女性がついている度合いが日本はものすごく少ないです。

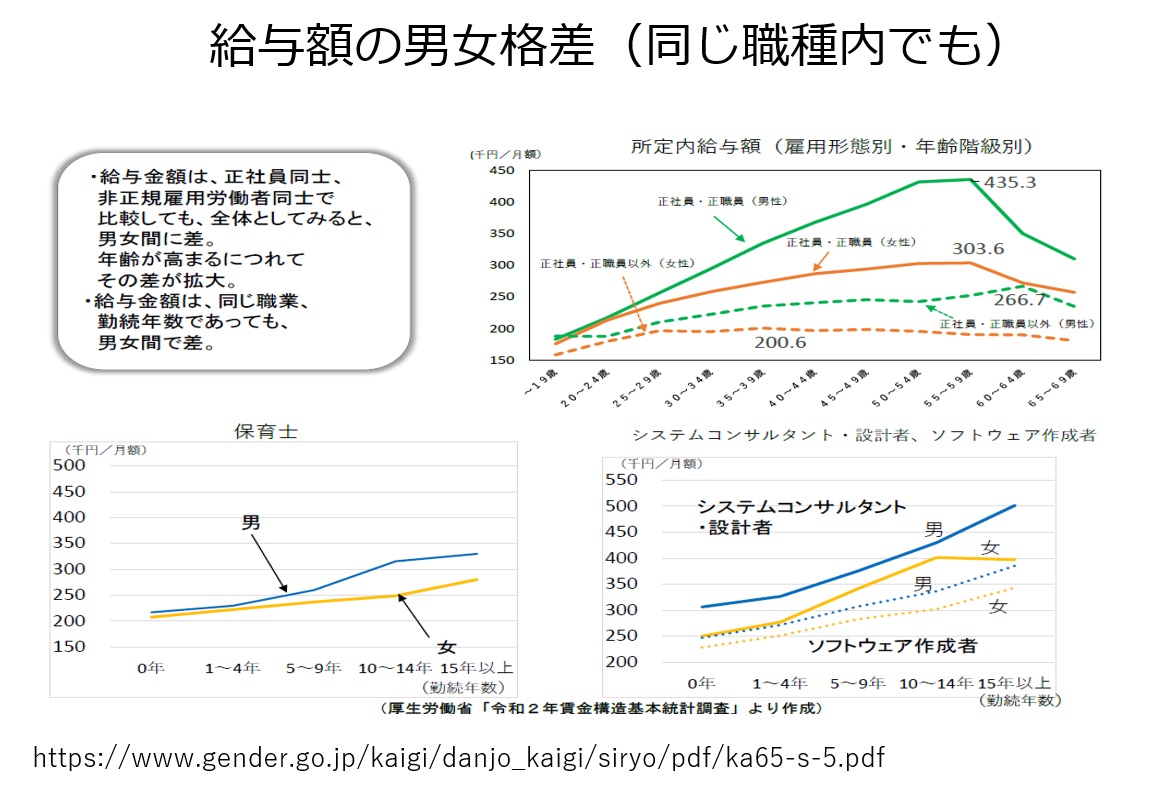

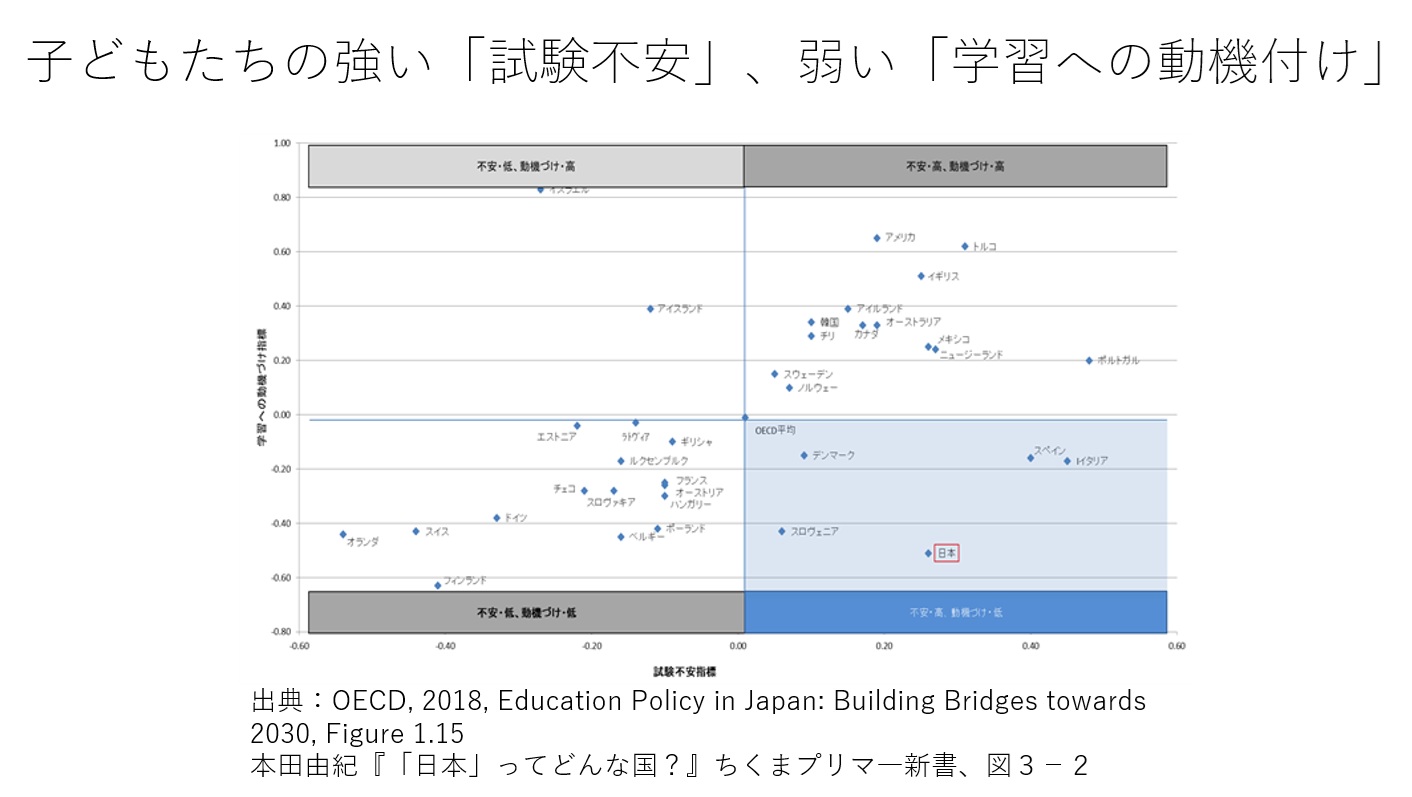

次、ちょっとややこしいグラフです。

(図11)

同じ職種で同じ正社員でも、女性の方が賃金が低い。微妙に担当している仕事が違うからです。いわゆる「性別職域分離」がある。昔に比べればかなり揃えてきていても、まだ女性が低い。揃える以前に、そもそも女性は非正社員が多い。

政府を甘やかす優しい日本人

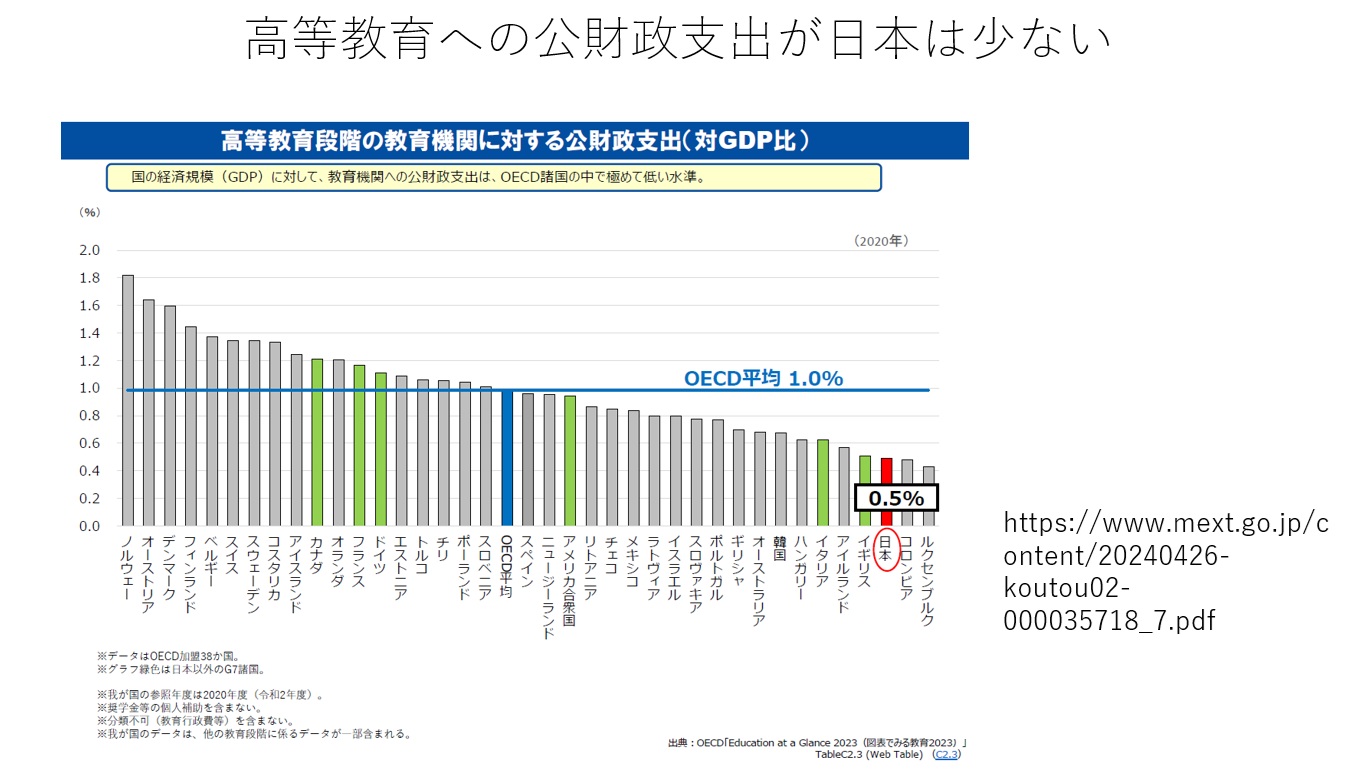

高等教育への公財政支出も、すごく右のほう、つまり少ないです。

(図12)

政府が高等教育に対してお金を十分払ってくれていない。その分、家庭や、あるいは家庭が払えなくて本人が苦しい思いをして払っている。政府は「受益者負担」、つまり「高等教育を受けたら将来給料が高くなったりして自分が得するんだから自分で払え」みたいなことを言う。

これでいいんでしょうか。

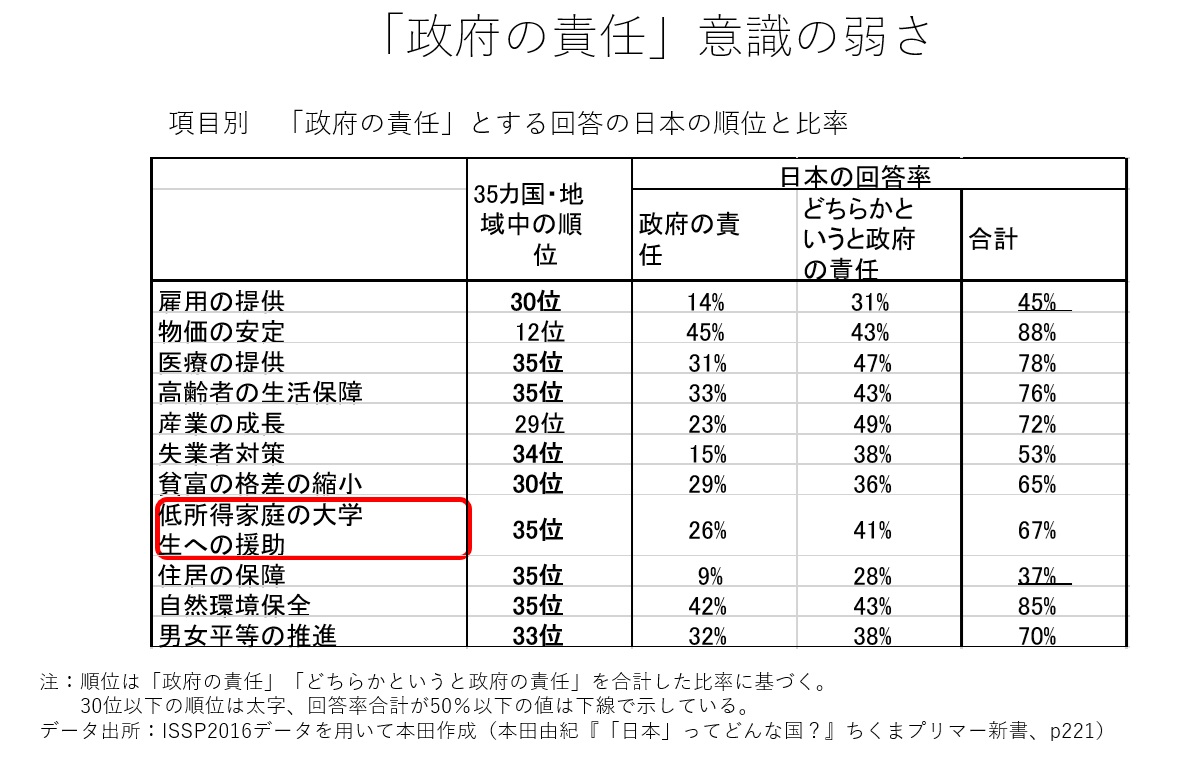

政府の責任についての認識が日本はとても低いです。

(図13)。

左側に書いてあることが政府の責任だと答える人がどれくらいか。35か国中35位とか34位というのが多い。政府の責任だと思ってない。甘やかしてるんですよ政府を。「物価の安定」「産業成長」あたりは少し順位が高めですけども。

他の国では十分に政府の責任だとされてることが日本だと「へ?」。

たとえば住居の保障。家賃補助みたいなものが他の先進諸国では普通にあります。日本、ない。ないのに慣らされてるから、求めない。

次も印象的なグラフです。

(図14)

横軸が子どもたちの試験不安、縦軸が学習への動機づけです。

日本の15歳の子どもたちは試験への不安は高いです。学習への動機づけは低いです。つまり悪いとこどりをしてるような形で、ぴょーんと他の国から離れて右下にある。こういう教育をつくってきている。

かたちを組みなおし変えていく

じゃあどうすんの、という話なんですが。

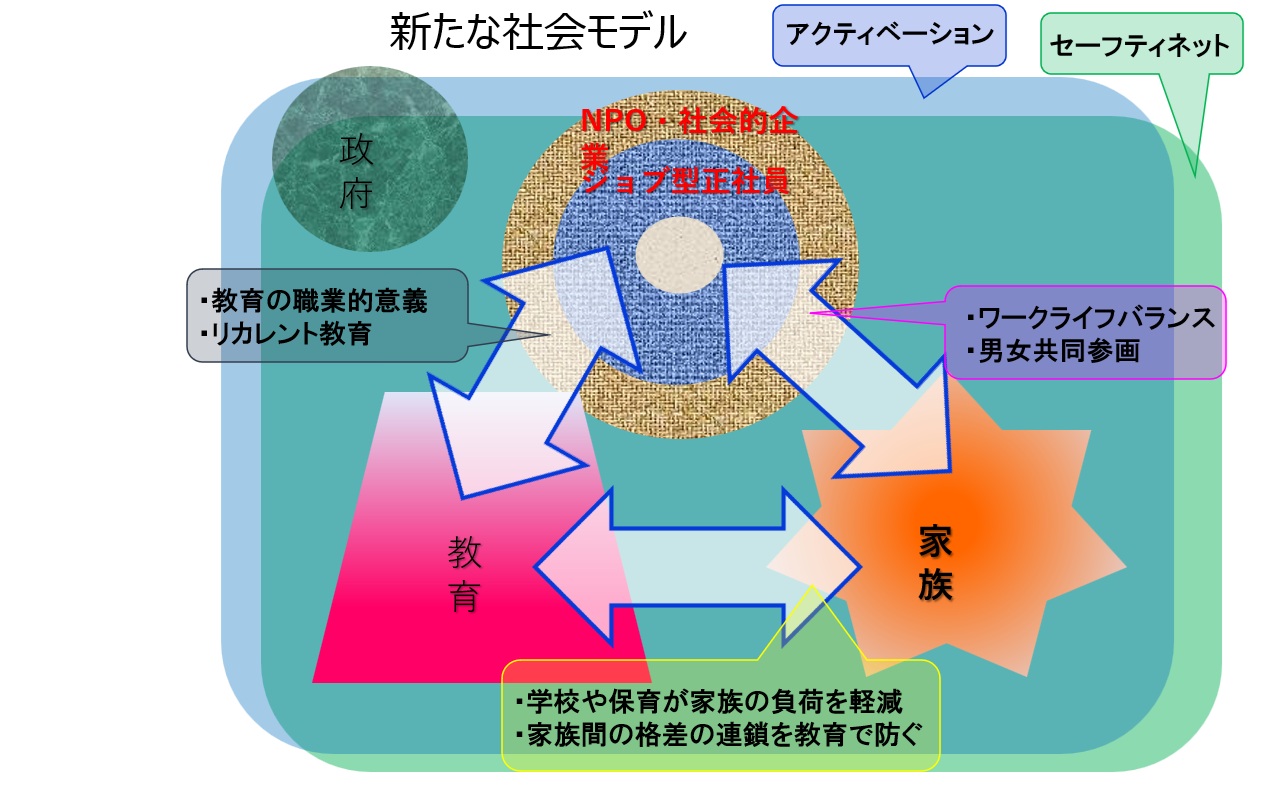

社会のかたちとしてもうもたないんであれば、かたちを揉みほぐし、組みなおし、変えていくしかない。

(図15)。

一方向で循環していくかたちは破綻したわけですから、「教育・仕事・家族」の間に、役割分担や連携関係をつくっていく必要がある。いかに困難の多い課題であろうが、それしか答えがないと私は考えています。

仕事と家庭が両立できるようにする。次世代を育てることを家族の外でちゃんとひきとって、どんなふうに生まれようが将来を目指していけるよう、保育や教育が担う。家族が教育を後押しするんじゃなくて。教育と仕事の関係も、新卒一括採用ではなく、学びと仕事を行ったり来たりできる、学んだことと仕事を関係づける、そういうものに組みかえていく必要がある。

さらに、この背後に、苦しい人を救うためのセーフティネットをつくることが大切です。そしてセーフティネットで助けた方にもう一回元気になってもらって、社会の支え手に回ってもらう。これをアクティベーションと言います。2枚の布団を重ねて敷いておく。その責任は政府が担う。

それぞれのやり方で声をあげて

これが私の考える、これから先の日本社会の青写真です。

私はこの方向に近づいていくことであれば全力で応援し、逆行することに対しては徹頭徹尾「NO!」と言い続けているわけです。

打越さくらさんは、このかたちを実現していくためのパズルのピースを、ていねいに、ひとつずつ埋めるような活動をしてくださっていると思います。応援しています。

どこかスイッチ一個押せば世の中がパッとよくなる、そういうことではないんですね。だから大変。いろんなところを修正していく必要がある。

どうか皆さんもお力を貸してください。

やり方はいろいろあります。

街頭でひとりスタンディング、SNSで発信する、労働組合などの団体を通じて声を上げる。ご近所でお話しするだけでもいいと思います。

どこに生まれても充実した人生を送れる社会に。ご一緒に、できることから始めましょう。

本田由紀(ほんだ・ゆき)

東京大学大学院教育学研究科教授

専門は教育社会学。教育・仕事・家族という3つの社会領域間の関係に関する実証研究を主として行う。特に、教育から仕事への移行をめぐる変化について指摘と発言を積極的に行っている。